Marie Nizet, Pour Axel, Paris, L’Harmattan, « Poésie(s) », juin 2023, 240 p., 16,50 €. Nouvelle édition réalisée par Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet. EAN13 : 9782140345814. Disponible en version numérique : 11, 99 €. EAN13 : 9782140345821.

BIBLIOTHÈQUE POÉTIQUE DES FEMMES, 3

Retrouvez ces informations sur le site des éditions L’Harmattan. Vous pouvez également y feuilleter les premières pages de l’ouvrage. Découvrez Marie Nizet grâce au podcast Poétesses.

Illustration de couverture :

Antoon Van Dyck (1599-1641), Autoportrait (vers 1620-1621),

huile sur toile (119,7 × 87,9 cm), The Metropolitan Museum of Art.

Pour Axel

La femme de lettres belge Marie Nizet, épouse Mercier (1859-1922), est l’autrice d’un livre à nul autre pareil : publié posthumément, son recueil de 1923 constitue un vibrant tombeau poétique dédié à la mémoire de son amant, l’officier de marine Cecil-Axel Veneglia, qu’elle présente comme le sosie du peintre flamand Van Dyck. Dès 1921, sous le pseudonyme de Missie, l’amoureuse endeuillée avait publié plusieurs poèmes, repris ensuite au sein de Pour Axel. Dans ce parcours émouvant mis en vers, elle offrit une vision plus vaste de cette intense passion : avec sincérité et simplicité, s’y mêlent en effet évocation douce-amère des souvenirs heureux, profonde sensualité, déchirement causé par le deuil, rêve d’une nouvelle union, vive conscience de la mort et ardente dévotion. Cent ans après la première parution de l’ouvrage, de récentes découvertes ainsi que deux cahiers manuscrits enrichissent cette nouvelle édition et éclairent la genèse de cette œuvre d’une étonnante modernité.

Après les recueils de Louisa Siefert et de Malvina Blanchecotte, le présent volume est le troisième du projet collectif de la « Bibliothèque poétique des femmes », qui a pour but de rendre à nouveau accessibles des recueils de poétesses des siècles passés.

Raphaël Lucchini (né en 1993) est professeur de Lettres modernes.

Jérémie Pinguet (né en 1993) est normalien et agrégé de Lettres classiques. Il est à l’origine de la « Bibliothèque poétique des femmes » (et anime aussi Neoclassica !).

Ils ont étudié ensemble à Lyon au sein des classes préparatoires littéraires du lycée Édouard Herriot et ont écrit, avec trois autres amis et collègues, 50 couples mythiques de la littérature, de l’Odyssée à Harry Potter.

Table des matières

Introduction, par Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet

Dévoiler les mystères d’une vie

Un contexte familial propice à l’écriture

Le cycle roumain ou l’éveil littéraire et politique

Vie de famille

Le cycle des nouvelles ou l’inspiration belge

Le silence et le tonnerre

Jusqu’au dernier souffle

Le cycle amoureux ou le chef-d’œuvre d’un cœur en émoi

Pour Axel, de Missie : brève étude littéraire d’un tombeau poétique d’exception

Heurs et malheurs d’une passion absolue

Sensualités à vif

Physique et métaphysique de l’amour

Le face-à-face de l’Amour et de la Mort et le triomphe de l’Art

Pour ne pas conclure : perspectives nizettiennes

Œuvres de Marie Nizet, épouse Mercier

Bibliographie indicative

Pour Axel

I. Sosie

II. Está mimoso !

III. Confession

IV. Le Jardin

V. La Voix

VI. Le Verre et la Tasse

VII. Vieille Légende

VIII. Sous un portrait de Gladys Mac Allen

IX. Le Printemps

X. L’Été

XI. L’Automne

XII. L’Hiver

XIII. Plus Haut

XIV. Les Errants

XV. À Melati

XVI. La Bouche

XVII. La Chanson de Mahéli

XVIII. Le Pétale

XIX. Dédaignée

XX. Le Gris et le Bleu

XXI. Ramasseurs de rayons de lune

XXII. Une Histoire

XXIII. Le Swastika

XXIV. L’Arbre

XXV. L’Insulinde

XXVI. Lettre sans adresse

XXVII. Fins dernières

XXVIII. Obsession

XXIX. Le Bouquet

XXX. Confidence

XXXI. Oubli

XXXII. Les Mains

XXXIII. La Torche

XXXIV. Amour posthume

XXXV. Offrande

XXXVI. Résurrection

XXXVII. La Mémoire

XXXVIII. Adieu

XXXIX. Trois Étapes

I. – Impression

II. – À Celui de Nazareth

III. – La Prière de Missie

XL. L’Insomnie

Notes sur l’établissement du texte

La Bibliothèque poétique des femmes

Bibliographie sur la poésie des femmes

Remerciements

Table des matières

Trois poèmes extraits

de Pour Axel

X

L’Été

Nous rôdons par les blés roussis que midi brûle.

Une fièvre amoureuse en nos veines circule.

Nous nous sommes couchés aux pentes des talus,

Sous le ciel bleu, moins bleu que le bleu de nos âmes,

Sous un soleil moins fort, moins ardent que la flamme

Qui consume nos sens… Et nous n’en pouvons plus.

Puis nous avons cherché les étangs et les saules.

J’ai posé mes deux mains, ainsi, sur vos épaules,

Afin de m’absorber mieux en votre beauté…

Et d’elle j’ai joui plus que je ne puis le dire

Et de vous je me suis grisée, et j’ai vu rire,

Dans vos yeux clairs, le rire immense de l’Été.

XXXIII

La Torche

Je vous aime, mon corps, qui fûtes son désir,

Son champ de jouissance et son jardin d’extase

Où se retrouve encor le goût de son plaisir

Comme un rare parfum dans un précieux vase.

Je vous aime, mes yeux, qui restiez éblouis

Dans l’émerveillement qu’il traînait à sa suite

Et qui gardez au fond de vous, comme en deux puits,

Le reflet persistant de sa beauté détruite.

Je vous aime, mes bras, qui mettiez à son cou

Le souple enlacement des languides tendresses.

Je vous aime, mes doigts experts, qui saviez où

Prodiguer mieux le lent frôlement des caresses.

Je vous aime, mon front, où bouillonne sans fin

Ma pensée à la sienne à jamais enchaînée.

Et pour avoir saigné sous sa morsure, enfin,

Je vous aime surtout, ô ma bouche fanée.

Je vous aime, mon cœur, qui scandiez à grands coups

Le rythme exaspéré des amoureuses fièvres,

Et mes pieds nus noués aux siens et mes genoux

Rivés à ses genoux et ma peau sous ses lèvres…

Je vous aime, ma chair, qui faisiez à sa chair

Un tabernacle ardent de volupté parfaite

Et qui preniez de lui le meilleur, le plus cher,

Toujours rassasiée et jamais satisfaite.

Et je t’aime, ô mon âme avide, toi qui pars

– Nouvelle Isis – tentant la recherche éperdue

Des atomes dissous, des effluves épars

De son être où toi-même as soif d’être perdue.

Je suis le temple vide où tout culte a cessé

Sur l’inutile autel déserté par l’idole ;

Je suis le feu qui danse à l’âtre délaissé,

Le brasier qui n’échauffe rien, la torche folle…

Et ce besoin d’aimer qui n’a plus son emploi

Dans la mort à présent retombe sur moi-même.

Et puisque, ô mon amour, vous êtes tout en moi

Résorbé, c’est bien vous que j’aime si je m’aime.

Une belle analyse de ce poème par Bruno Doucey se trouve sur France Radio dans une série intitulée « L’amour par cœur » (dixième épisode).

XXXVI

Résurrection

Et la Mort est entrée. Elle a dit : « C’est assez !

Je le veux à mon tour. Toi, viens, et toi, demeure ! » —

Puis sur le corps raidi, sur les membres glacés,

Elle a parachevé son œuvre, heure par heure.

Avec méthode, elle a d’abord terni les yeux ;

Elle a scellé la bouche, effacé le sourire.

Aux cheveux elle a pris leurs beaux reflets soyeux ;

Elle a changé la face en un masque de cire.

Rongeant sans cesse, enfin, elle a détruit la chair,

Évidé la poitrine et dénudé les hanches…

Ne laissant subsister de ce qui me fut cher

Qu’un squelette qui rit de toutes ses dents blanches…

Elle m’a dit alors : « Regarde ton amant.

À le voir sans dégoût oserais-tu prétendre ?

Il est semblable à moi sous ce déguisement,

Et, tel que le voilà, voudrais-tu le reprendre ?… »

Comme le peintre fixe avec de la couleur

Sur la toile un visage où l’âme se rallume,

Avec mon cœur ardent et ma sainte douleur

– Mais sans art – je l’ai fait revivre sous ma plume.

Entre les plus doux mots j’ai fait encore un choix

Pour recomposer mieux la radieuse image :

Ils ont brillé, ses yeux, elle a sonné, sa voix…

Et, tout entier, il a surgi de chaque page.

Et j’ai dit à la Mort : « Il est ressuscité !

Aussi beau qu’autrefois il renaît de sa cendre.

Il vit par mon amour et par ma volonté

Et, tel que le voilà, tu ne peux plus le prendre ! »

Œuvres de Marie Nizet,

épouse Mercier

Nizet Marie, Moscou et Bucharest, Versailles, E. Aubert, 1877. Poésie Google Books • KBR (avec la signature de l’autrice !) • voir infra sur cette page de Neoclassica

—, Pierre le Grand à Iassi, Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • KBR (avec la signature de l’autrice !) • voir infra sur cette page de Neoclassica

—, România (Chants de la Roumanie), Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • DONum (avec la signature de l’autrice !) • Google Books • voir infra sur cette page de Neoclassica

—, Le Capitaine Vampire. Nouvelle roumaine, Paris, Auguste Ghio, 1879 ; réédité à la suite de Dracula de Matei Cazacu, Paris, Tallandier, 2004, p. 499-632 ; traduit en roumain sous le titre de Căpitanul Vampir par Geangineta Daneş, Bucarest, Sigma, 2003 ; traduit en anglais sous le titre de Captain Vampire par Brian M. Stableford, Encino (Californie), Black Coat Press, 2007 ; réédité avec une postface de Laurent Thérer, Bruxelles, Espace Nord, 2025 (dossier pédagogique disponible sur le site de l’éditeur). Roman DONum • Wikisource • Espace Nord • Critique littéraire sur le site Le Carnet et les Instants

—, « Le Bonheur. Vers lus au banquet de l’Union littéraire, le 1er mars 1879 », in Revue de Belgique, 11e année, t. 31, 15 mars 1879, p. 333-335. Poésie Google Books • voir infra sur cette page

Anonymement, Le Scopit. Histoire d’un eunuque européen. Mœurs russo-bulgares, Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 1880. Roman

Mercier Marie, « Le soufflet de la grand’mère », in Revue de Belgique, 15e année, t. 43, 15 avril 1883, p. 469-480. Google Books

—, « Histoire d’une fille de ferme », in Revue de Belgique, 15e année, t. 45, 15 septembre 1883, p. 49-56. Google Books

—, « Ceux des campagnes », in Revue de Belgique, 15e année, t. 45, 15 décembre 1883, p. 368-377. Google Books

—, « Une agonie », in Revue de Belgique, 16e année, t. 46, 15 février 1884, p. 135-146. Google Books

—, « La déconvenue de Monsieur Boniface », in Revue de Belgique, 16e année, t. 48, 15 septembre 1884, p. 26-45. Google Books

—, « Comment on oublie », in Revue de Belgique, 16e année, t. 49, 15 mars 1885, p. 263-279. Google Books

—, « Une vie d’enfant », in Revue de Belgique, 18e année, t. 54, 15 octobre 1886, p. 148-178 ; et 15 novembre 1886, p. 305-334. Google Books

Nouvelles

Nizal Missie, « Axel », in Le Flambeau. Revue belge des questions politiques et littéraires, Bruxelles – Paris, Lamertin – Berger-Levrault, 4e année, t. 2, no 6, 30 juin 1921, p. 251-256. Poésie Internet Archive

Mercier-Nizet Marie, Pour Axel, Bruxelles, La Vie intellectuelle, 1923. Poésie Gallica • KBR (édition imprimée de 1923) • Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles (Manuscrit autographe 1 et Manuscrit autographe 2)

On en parle

• Jean Hartweg, compte rendu / recension de l’ouvrage dans L’Archicube, n° 36, juin 2024, p.

Documents sur la vie

et les œuvres de Marie Mercier-Nizet

Nous proposons ici une sélection de textes et de documents.

Bibliographie et documents littéraires

Une bibliographie plus complète se trouve dans notre édition ainsi que dans les deux contributions majeures de Maëlle De Brouwer.

DE BROUWER Maëlle, Pour Axel de Missie par Marie Nizet (1923). Étude et réinsertion d’une œuvre littéraire, mémoire de master, sous la direction de Lau-rence Brogniez, soutenu à l’Université libre de Bruxelles, 2017. Disponible en ligne sur Academia.

—, « Pour Axel de Missie (1923) par Marie Nizet. L’œuvre d’une Sapho “Fin de siècle” belge ? », in Textyles, revue des lettres belges de langue française, no 55, Nicole Malinconi, Laurent Demoulin et Pierre Piret (dir.), 2019, p. 179-194. Disponible en ligne sur OpenEdition Journals.

De très nombreux éléments biographiques et généalogiques ont été découverts par Luc Andries, que nous ne remercierons jamais assez, et sont consultables sur la généalogie « Andries-Mercier » sur Geneanet. La page Marie Nizet permet de retrouver tous les autres membres de sa famille grâce aux divers liens.

RENCY Georges (pseudonyme d’Albert Stassart), « Pour Axel, par Marie Mercier-Nizet », in L’Indépendance belge, 94e année, no 133, 13 mai 1923, p. 2. Disponible en ligne sur KBR. Georges Rency est l’éditeur de Pour Axel.

Voici un livre de vers qui échappe à la commune mesure et qui est aussi peu que possible ce que Verlaine abhorrait, c’est-à-dire de la littérature. Mais, pour me comprendre, il faut que le lecteur connaisse l’histoire de ces vers et celle de leur auteur.

Mme Mercier-Nizet est morte l’an dernier, au seuil de la vieillesse, après avoir longtemps et terriblement souffert d’un de ces maux qui ne pardonnent pas et consument la vie avant de l’éteindre. Elle garda auprès d’elle, jusqu’à la fin, le manuscrit de « Pour Axel », qui était le miroir fidèle de son existence et le testament de son esprit. Mme Cécile Gilson, elle aussi disparue, hélas ! prenait soin de l’agonisante, et lui promettait d’assurer, après elle, la publication de son livre. C’est ainsi que ce dernier fut présenté au Jury officiel chargé d’allouer des primes d’édition aux meilleurs ouvrages inédits d’auteurs belges. L’étonnement des membres de cette commission fut immense quand ils prirent connaissance de ces poèmes, où, pour la première fois peut-être, une femme amoureuse parle de son amant, comme un amant parle de sa maîtresse. L’audace est grande, aussi grande qu’ingénue, car, certes, Marie Mercier-Nizet ne crut pas être audacieuse en le faisant. Poussée par une force invincible à dessiner l’image fidèle et complète de son amour, elle s’est tout simplement laissée aller aux confidences, comme si elle n’écrivait que pour elle-même et pour elle seule. Mais, ayant du goût naturel et sachant écrire, elle a inscrit ces confidences dans une forme qui, toute dépourvue d’« art » qu’elle soit (c’est elle qui l’affirme, et c’est vrai), donne une impression plus vive, plus profonde et plus inoubliable que les vers les plus savants et les plus subtilement préparés. Je ne veux point dire que « Pour Axel » ait, d’un bout à l’autre, jailli du cœur de son auteur et soit demeuré ensuite sans retouche et sans correction. Je crois, au contraire, que le poète a beaucoup « travaillé » ses poèmes et les a maintes fois remis sur le métier. Mais son but, en les corrigeant, ne fut pas d’atteindre à des effets « littéraires ». Elle voulut seulement réaliser plénièrement la perfection de la ressemblance et rendre, sans aucune fausse note, le son authentique de son âme.

*

J’ai eu l’occasion de lire un long manuscrit en prose, dans lequel Mme Mercier-Nizet a fait le récit détaillé de sa grande aventure amoureuse. Il est regrettable vraiment que l’on ne puisse donner le jour à cette œuvre étonnante qui dit tout, sans ménagement aucun, sans pudeur, sans réserve, mais aussi sans intention vicieuse, sans libertinage, avec une gravité joyeuse, avec une ardeur presque religieuse. Il semble que ce soit l’unique fois, depuis le commencement du monde, qu’une femme ait écrit la vérité, la vérité nue sur ses sentiments et sur ses sensations. Je sais bien qu’il y a Mme de Noailles et, dans un autre ordre d’idées, Renée Vivien. Mais la « sincérité » de ces deux-ci apparaît comme voulue, et on dirait qu’elles ont l’une et l’autre le désir d’étonner, voire de scandaliser. Mme Marie Mercier-Nizet n’appartient à aucune école : elle se raconte, sans penser le moins du monde au jugement, moral ou littéraire, qu’on portera sur sa confession.

Donc, après une jeunesse triste, tourmentée d’aspirations vers l’inconnu qui délivre du réel et du lamentable joug quotidien, elle rencontre, par hasard, chez des amis, un officier de marine hollandais, et c’est, à la lettre, le coup de foudre. Dès le premier regard, elle est prise, conquise, envoûtée. Elle l’a vu et elle l’a trouvé beau. Tout de suite elle a eu, impérieux, irrésistible, le désir d’être serrée dans ses bras, d’être sa chose pour la vie et pour l’éternité. Cet appétit de volupté, comme la femme, d’ordinaire, le dissimule ! Avec quel soin hypocrite elle le dérobe sous de belles phrases, où il est question d’élan des âmes et de communion des esprits ! Il s’agit ici de tout autre chose. C’est une chair ardente qui appelle une autre chair, et qui réclame le plaisir, mais un plaisir dont l’acuité formidable aura déjà l’avant-goût des voluptés de l’Au-delà. On ne confondra pas l’amour de Missie pour Axel (Missie est le nom d’amour du poète) avec ces éphémères liaisons qui se dénouent dans l’indifférence réciproque. La mort même n’a pu en avoir raison. Les nœuds qu’il a serrés, la force divine elle-même serait impuissante à les trancher.

Né par hasard aux îles de la Sonde, d’un père hollandais et d’une mère anglaise, Axel était le vivant portrait de Van Dyck et l’amour le Missie pour le bel officier parait celui-ci de tout le prestige de son sosie immortel. Il semble bien qu’Axel fut celui des deux qui aima le moins. En tout cas, la passion de sa maîtresse ne fut pas assez forte pour le déterminer à renoncer à la mer. Périodiquement, il partait pour les Indes et ne lui revenait qu’après de longs mois de séparation. Un jour, il ne revint pas. Une mort soudaine l’avait terrassé, à Java. Missie était en Europe quand elle apprit la nouvelle. Elle partit aussitôt pour aller baiser la pierre sous laquelle dormait à jamais son ami. Et elle s’occupa de faire revivre celui-ci en deux confessions, l’une en prose, l’autre en vers, de façon à ce que le mort vécût tout d’abord avec elle jusqu’à sa propre fin, et continuât de vivre après, peut-être, si elle était capable de donner à sa figure un suffisant relief. Sent-on, à présent, la qualité exceptionnelle de cette poésie et qu’elle ne peut être jugée d’après le critère habituel ? Lamartine dans le « Lac », Victor Hugo, dans les poèmes où il évoque le fantôme adoré de sa fille, ont seuls fait un effort aussi émouvant pour sauver un être de la destruction totale et de l’impitoyable oubli.

*

Mais il faut ouvrir ce livre avec le respect effrayé qui soulève un linceul. Dès le seuil se superposent les deux visages, celui d’Axel et celui de Van Dyck, et s’affirment cette beauté, ce charme, ces « larges yeux doux », cette « bouche sensible et tendre » qu’ils possédaient tous deux, ainsi que par l’effet d’une mystérieuse réincarnation. L’admiration de Missie pour Van Dyck, admiration remontant à son âge le plus tendre, la préparait à aimer cet homme qui ressemblait si extraordinairement au génial artiste. Et c’est la peinture des troubles, des vertiges, des divines pâmoisons de l’amour. Tout n’est que parfums, couleurs, musique, enchantement. Tel verre de Varin – admirable – et telle tasse de Sèvres – merveilleuse – ne valent que parce qu’Axel les a « consacrés au contact de ses lèvres ». Tout est beau, émouvant, pathétique, de tout ce qu’il touche ou qui le touche. Et Missie effleure à peine sa joue de son baiser, tant elle craint de ternir sa délicate fraîcheur. Jamais un homme ne fut aimé de la sorte. Jamais, jamais ! Axel incarne en lui toutes les saisons : la grâce limpide du Printemps, le rire immense de l’Été, l’ardeur morbide de l’Automne, les présages de mort de l’Hiver. Il est toute la nature et toute la vie. Jamais un homme ne fut pour une femme ce qu’il fut pour Missie, jamais, jamais !

Il est pour elle la vie, et aussi l’au-delà de la vie :

PLUS HAUT !

Ami, quand nous avons escaladé les cieux,

Que notre amour a fait de nous presque des dieux,

Quand nous avons franchi les limites sublimes,

Que nous ne pouvons descendre encor des cimes

Et que nous palpitons au plus haut des sommets

Que nos sens révulsés puissent joindre jamais,

Ne sens-tu pas qu’il est encore d’autres sphères,

Et d’autres régions et d’autres atmosphères ?

Si haut que nous soyons, nous contemplons d’en bas

Cet Éden interdit où nous n’atteindrons pas.

Et vois-tu alors, par une grâce insigne,

La radieuse Mort qui de loin nous fait signe ?

Ils s’aiment à tel point qu’ils voudraient secouer toute civilisation et ressusciter en eux les amants des premiers jours du monde. À tout le moins, ils s’en iront dans les grands bois imiter les amours vagabondes de ceux qui n’ont pour s’unir que les fourrés et dont les caresses sont pimentées par l’inquiétude d’être surpris. Quand Axel est aux Indes, il a une maîtresse indigène. Missie ne l’ignore pas. Est-elle jalouse de cette femme ? Non, puisqu’en l’étreignant, c’est elle, l’amante lointaine, qu’Axel étreindra.

Tout lui rappelle l’amant : un pétale de rose qu’elle ramasse et baise lui rappelle des voluptés interdites. Elle n’a jamais dit assez sa soumission, sa joie de s’offrir, son besoin de sacrifice et d’humiliation.

Maître, je voudrais consacrer ma vie

À baiser le sol que foulent tes pas.

Même, tu peux bien, si c’est ton envie,

Marcher sur mon corps dont tu ne veux pas.

Et puis, c’est l’effroyable chose, c’est le grand navire qui revient de là-bas sans son capitaine, c’est le deuil éternel qui commence pour Missie. Tout d’abord, elle ne se rend pas à l’évidence. Elle l’attend comme s’il pouvait venir encore. Et elle évoque les caresses qu’ils échangeront. Rien n’égale l’ardeur et la passion farouche des vers où elle dit cette attente et cette fièvre funèbre. Puisqu’il ne vient pas, c’est elle qui s’en va vers lui et qui s’imagine, morte, venant implorer une place à son côté :

Notre chair, lambeau par lambeau,

Va se dissoudre en pourriture.

Reprise, à travers le tombeau,

Par le creuset de la nature :

Nos os, par un beau soir d’été,

Tomberont les uns sur les autres…

Ne plus savoir – ô volupté ! –

Quels sont les miens, quels sont les vôtres !…

Connaissez-vous des accents plus directs, plus magnifiques que l’amour ait inspirés ?

De son ami mort, elle parle à tout le monde. Mais ses confidences n’intéressent pas ces gens qui ne l’ont point connu. Alors elle les crie à la nature. Elle dit à la nuit, aux nuages, à la forêt, aux oiseaux, aux fleurs qu’il était beau, qu’il était bon et qu’elle l’aimait… Et la nature l’écoute. Et elle a ce cri superbe :

Bois obscurs, cieux illuminés,

Ah ! comme je comprends que vous me comprenez !

En vain veut-elle écouter ceux qui lui conseillent d’oublier. Partout une invisible main l’effleure : c’est la sienne. Partout un regard voilé la suit et brille doucement dans la nuit : c’est son regard inoubliable.

Ses mains, que la mort pour jamais a croisées, ses mains dont elle a conservé sur elle l’empreinte, comme elle s’en souvient impérissablement ! Elle leur consacre quelques-uns de ses vers les plus pénétrants. Et ne pouvant plus les presser contre ses lèvres, c’est elle-même, son corps, ses bras, ses doigts experts aux caresses, c’est son cœur qu’elle aime puisqu’en s’aimant, c’est encore lui, résorbé tout en elle, qu’elle chérit.

Elle l’évoque aussi tel que, dans le sépulcre, la mort l’a transformé. Et elle rêve l’impossible étreinte de ses bras d’ossements se refermant sur elle.

Et je donnerais tout, espoirs et lendemains,

– Tant ce désir affreux de vous me met en fièvre –

Pour tenir votre tête morte entre mes mains

Et baiser longuement votre bouche sans lèvres…

Au surplus, est-il mort ? Et la mort a-t-elle réussi à le lui prendre tout entier ? Non, puisqu’elle l’a fait revivre sous sa plume, qu’elle a recomposé son visage, qu’il vit à présent par son amour et par sa volonté et que, tel que le voilà, la mort ne peut plus le ravir.

Le temps passe sans pouvoir les séparer :

Nous sommes plus mêlés l’un à l’autre aujourd’hui

Que le mercure et l’or réduits en amalgame ;

Et l’on ne peut pas plus me séparer de lui

Que l’arbre de l’écorce et que l’air de la flamme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Son cœur mort et le mien tiennent au même fil.

Il est ma longue nuit, ma ténébreuse aurore…

Mon cerveau défaillant même l’oubliât-il

Que mon sang et ma chair s’en souviendraient encore.

L’oublier ! Si je peux, âme usée et corps las,

Commettre enfin la faute indigne et sans seconde,

Je sais que, pour la perte effroyable du monde,

Le soleil de demain ne se lèvera pas !

Mais l’âge est venu, l’âge et la maladie, et avec eux l’imminence du grand départ. Dans cette âme païenne, que la douleur a si longtemps tourmentée, se réveille tout à coup le désir de la prière. La Croix du Golgotha se dresse au tournant du chemin. Et la main de Jésus se pose doucement sur ce front brûlant. Croit-elle derechef au Nazaréen ? Elle s’efforcera du moins de croire qu’elle croit en celui qu’on recloua si souvent sur la croix, mais elle ne franchira pas les portes du temple où l’on prêche de bouche et non d’exemple. Elle rentre, brisée, au sein du Dieu de son enfance :

Mais, quand j’aurai suivi jusqu’au bout votre voie

– Ainsi que vous l’avez promis en vérité –

Dans la splendeur d’amour de votre Éternité,

Faites qu’il me retrouve et que je le revoie !…

C’est sur cette note d’apaisement et de spiritualité que s’achève cet hymne de douleur et de volupté, certes l’un des plus beaux qui soient sortis de la bouche d’une femme. On y a joint une dernière pièce : « L’Insomnie », trouvée sur le lit de mort du poète : Prière suprême du pauvre être moribond qui souffre et appelle en vain le sommeil, sorte de litanies balbutiées, vision macabre, défilé hallucinant de tout ce qui le hante et l’oppresse. Il est là aussi, lui, le cher visage…

Hélas, je n’ai plus de visage !

Dit la voix qui sort du chaos…

Des os, des os, rien que des os !

Où sont les yeux, le nez, la bouche ?

Ce que je sens, ce que je touche,

Rien que des os ! Grâce, mon Dieu !

Peu à peu la fantasmagorie horrible s’efface :

Je vais dormir… Le jour se lève.

Il est levé pour elle, à présent, le jour éternel. Mais, jusqu’à la fin, elle a lutté pour sauver l’image de son amour. Et cet effort pour vaincre le néant lui a donné quelque chose du sombre génie de François Villon.

Georges Rency.

Autour de Pour Axel

Enregistrement vocal de quelques poèmes du recueil

Raphaël Lucchini et Éléonore Rambaud, qui ont respectivement édité Pour Axel de Marie Nizet et Nouvelles poésies de Malvina Blanchecotte et qui ont tous les deux fait des études de littérature (avec moi) mais aussi de théâtre, m’ont fait l’amitié d’enregistrer quelques-uns des plus beaux poèmes du recueil. Christine Vulliard, Guilhem Dedoyard et moi-même nous sommes également prêtés à l’exercice.

Il faut parfois recharger la page pour que les fichiers audio s’affichent correctement

Bonne écoute !

Lus par Raphaël Lucchini :

Lus par Éléonore Rambaud :

Lus par Guilhem Dedoyard :

Lus par Christine Vulliard :

Iconographie

Ces deux tableaux sont cités dans le premier poème de Pour Axel, « Sosie ».

Autre représentation au Musée de Strasbourg

Ce tableau est cité dans le vingt-deuxième poème de Pour Axel, « Une Histoire ».

La Charité de Saint Martin ou Saint Martin et le mendiant, église de Zaventem

Éléments biographiques

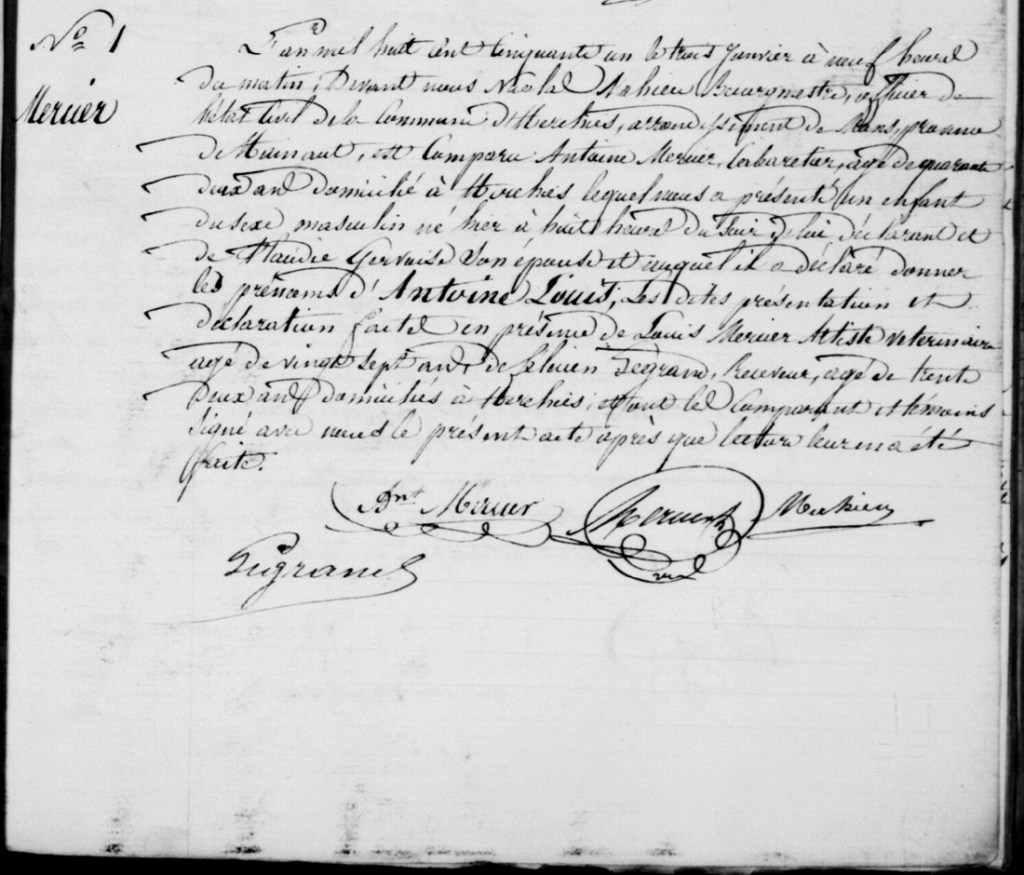

Sélection

Marie Nizet, épouse Mercier (1859-1922)

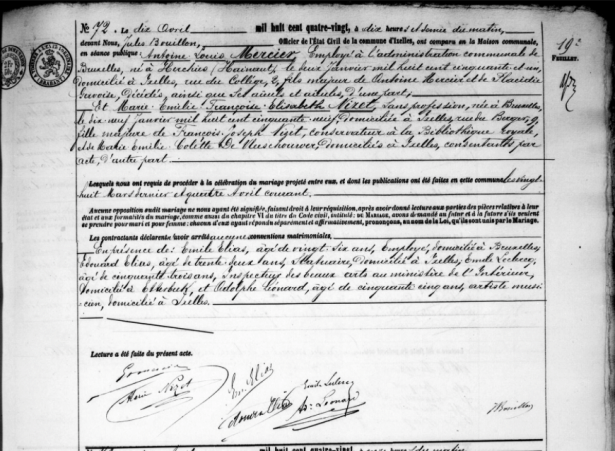

Acte de naissance

Acte de mariage

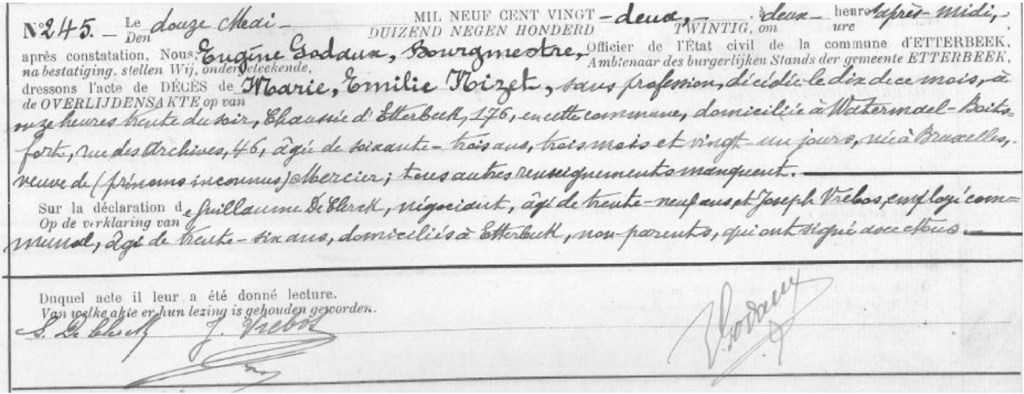

Acte de décès

Henri Nizet (1863-1925)

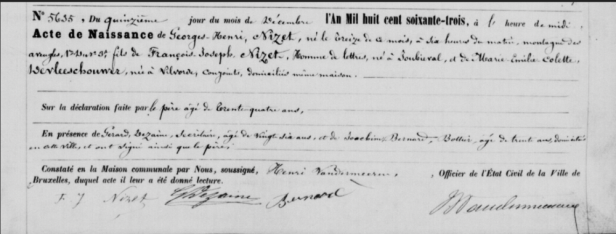

Acte de naissance

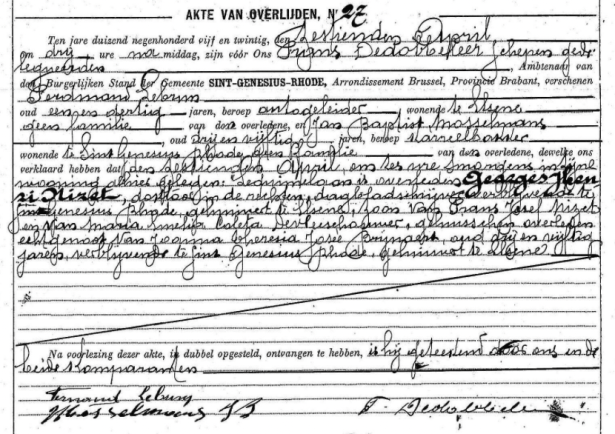

Acte de décès

Le frère de Marie fut également un auteur, mais aussi un journaliste.

Bruxelles rigole… Mœurs exotiques (1883) Gallica • Google Books

Suggestion… (1891) Gallica

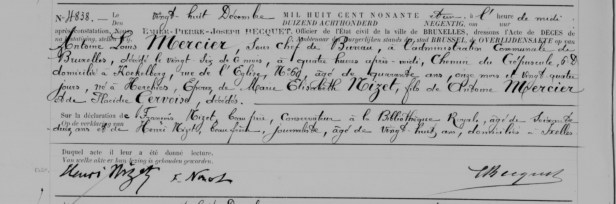

Antoine Mercier (1851-1891)

Acte de naissance

Acte de mariage (cf. supra)

Acte de décès

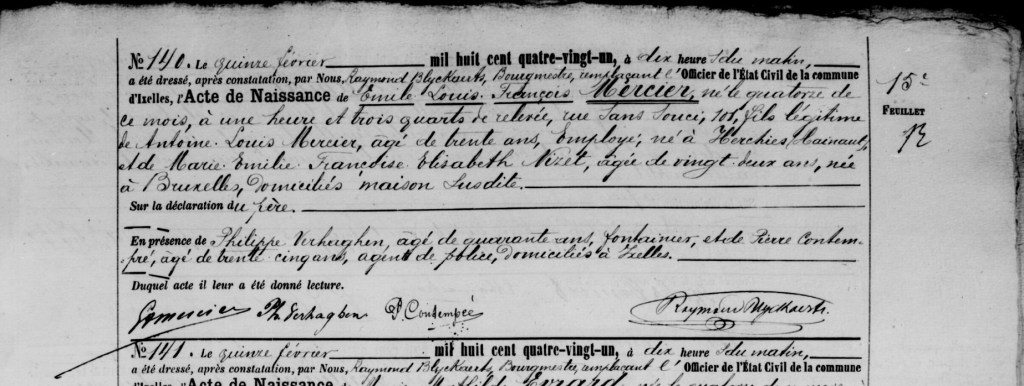

Émile Mercier (né en 1881)

Acte de naissance

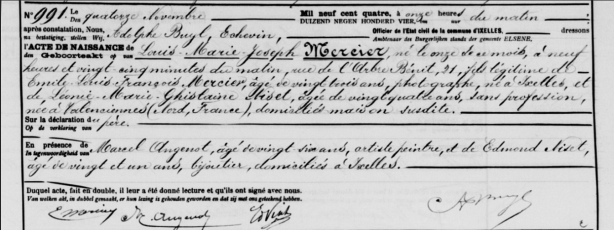

Louis Mercier (né en 1904)

Acte de naissance

Cécile Dupont, épouse Gilson de Rouvreux,

Cécile Gilson en lettres (1880-1923)

Celles qui sont restées, Bruxelles, Oscar Lamberty, 1919, avec une préface d’Albert Giraud Wikisource

Ressources diverses

Archives de l’État en Belgique

Archives de la ville de Bruxelles

La Digithèque des bibliothèques de l’Université libre de Belgique — Périodiques numérisés dans le cadre de l’Action de Recherche Concertée

Poésies de Marie Nizet

Marie Nizet, Moscou et Bucharest, Versailles, E. Aubert, 1877. Google Books • KBR (avec la signature de l’autrice !)

Moscou et Bucharest

Unul o face, altul o pate.

(L’un l’a fait, l’autre en souffre.)

Proverbe roumain

I

La nuit était bien longue, et, pour tromper l’attente,

Deux soldats étaient là qui causaient sous la tente.

Le sort, en tête à tête, ainsi les avait mis.

Ils n’étaient cependant pas nés pour être amis.

L’un avait la pâleur, la chevelure blonde

D’un Barbare et les yeux verdâtres comme l’onde.

L’autre était tout bronzé des rayons du soleil,

Et son regard brillait, à l’étoile pareil.

Ni le cœur, ni l’esprit, ni le fond, ni la forme,

Rien n’était identique en eux que l’uniforme

Et l’âge : tous les deux venaient d’avoir vingt ans.

Ils se fussent haïs sans doute en d’autres temps,

Chacun dans leurs foyers, loin des cieux de la Thrace,

Car tout les divisait, le rang comme la race ;

Ils suivaient dans la vie un différent chemin,

L’un était Moscovite et l’autre était Roumain.

Dans ses États alors, Hohenzollern lui-même

Ne régnait plus de fait et le maître suprême

Était le Czar, qui seul, les avait conduits là.

Le Roumain se taisait et le Russe parla.

Il descendait, dit-il, d’une illustre famille,

Étant de ces boyards dont le pays fourmille,

Vampires tout repus du sang des paysans,

Tyrans cruels chez eux et lâches courtisans

Courbés aux pieds du Czar devant lequel ils tremblent,

Sous les murs du Kremlin, où parfois ils s’assemblent.

Il portait un grand nom : Fratief ou Vasilief,

Un de ces noms maudits au sinistre relief

Qui rappellent de loin la Pologne asservie

Et ces mots trop fameux : L’ordre est à Varsovie !

Les terres, qu’en mourant, son aïeul lui légua,

S’étendaient du Niémen aux sources du Volga ;

Et c’était par milliers qu’il comptait les esclaves

Gémissant sous son joug affreux : malheureux Slaves

Que presse le bâton d’un Cosaque endurci,

Qui n’osent ni pleurer, ni demander merci,

Quand la charge est trop lourde et que le fardeau crie ;

Tant ils ont peur du knout et de la Sibérie !

— De même que le fauve au fond de son réduit,

Il sommeillait le jour, n’agissait que la nuit ;

Il fuyait le soleil, recherchait les ténèbres ;

L’ombre favorisait ses débauches funèbres.

Il n’aimait que lui-même et se raillait de tout ;

Il ne craignait personne, on le craignait partout.

Associant le meurtre aux ignobles orgies,

Du sang de ses moujiks (1) ses mains étaient rougies

Plus encor que de vin, au sortir des repas.

Il frappait pour frapper et ne distinguait pas

Le juste de l’injuste. Au bruit de ses scandales

Moscou se réveillait. Il traînait sur les dalles

Ce que l’on révérait comme grand et sacré.

Son œil glauque et vitreux n’avait jamais pleuré.

Il dépensait sa vie en des bouges infâmes

Et ne respectait rien ; rien, pas même les femmes

De ses propres amis qui laissaient faire, car

Ils savaient l’offenseur en crédit près du Czar.

Menacés, s’ils parlaient, d’une disgrâce prompte,

Ils souriaient à qui les abreuvait de honte.

L’autre, de leur affront n’éprouvait nul plaisir,

Dans son cœur gangrené n’ayant plus un désir.

Lentement à son front montait la lassitude.

Il faisait seulement le mal par habitude.

Jadis, il s’égayait encor aux maux d’autrui,

Mais rien ne pouvait plus distraire son ennui

Maintenant. Il disait avec effronterie

Qu’il ne comprenait pas qu’on aimât sa patrie,

Et trouvait fort stupide et fort inconvenant

Qu’on l’envoyât ici, comme un simple manant,

Se battre, lui boyard, qui détestait la guerre

Et qui d’être tué ne se souciait guère.

Sanguinaire, mais lâche, il faisait bon marché

Des tortures du serf à la glèbe attaché,

Et lui-même n’osait affronter la souffrance.

Athée, il n’avait point la sublime espérance

D’une nouvelle vie au-delà du trépas ;

Il allait proclamant que Dieu n’existe pas,

Que la mort, c’est la fin ; que l’homme n’a point d’âme,

Et que le néant seul l’attend et le réclame !

Puis ayant achevé son récit odieux,

Il éclata de rire.

Alors, levant les yeux

Sur cet étrange fou dont le rire cynique

Prolongeait dans la nuit un écho sardonique,

Le Roumain secoua la tête tristement

Et, sans un mot de blâme, il reprit lentement :

Je n’ai point, comme vous, dans un palais splendide,

Vu s’écouler les jours d’une enfance rapide.

Un tronc d’arbre creusé fut mon humble berceau (2),

Tout jeune, le travail me marqua de son sceau,

On m’apprit de bonne heure à marcher dans la vie,

Et je pus contempler sans haine, sans envie,

Vos titres, vos trésors. Car notre nom obscur,

S’il n’était point illustre, au moins se trouvait pur

Du stigmate infamant et de la tache immonde

Qui souillent trop souvent les noms des grands du monde.

De simples paysans ont été mes aïeux ;

Moi, j’ai voulu rester un paysan comme eux :

Ainsi qu’ils l’avaient fait, j’ai cultivé la terre.

— Mon père étant fermier d’un riche monastère (3)

Voyait tout son labeur chèrement acheté ;

L’Igoumène était moins un maître redouté (4)

Qu’un ami bienveillant à l’aspect vénérable ;

Et c’est à sa bonté que je suis redevable

Du modeste savoir qui faisait mon orgueil

Lorsque j’étais enfant. À notre pauvre seuil

Le bonheur semblait s’être arrêté dans sa course.

La moisson n’était pas notre unique ressource,

Nous possédions encor nous-mêmes quelque bien,

Et, satisfaits de peu, nous ne manquions de rien.

— Dans nos jours fortunés, le malheur nous épie,

Il est, à nos foyers, comme une hydre accroupie,

Et nos yeux éblouis ne l’aperçoivent pas.

Quand la vie est en fleur songe-t-on au trépas ?

Spectre affreux, qui déjà dans l’ombre nous regarde !

… Et mon père mourut, remettant à ma garde

Ma mère avec ma sœur, une enfant de six ans.

Pour moi vinrent alors et les soucis pesants

Et les mille tracas qu’en silence l’on brave.

Mon bras était bien faible et la tâche bien grave ;

Ceux en qui j’avais foi me trahissaient toujours ;

De mornes lendemains suivaient les sombres jours…

Mais il ne me fallait qu’un regard de ma mère,

Sa voix reconnaissante et son accent sincère,

Pour qu’en mon cœur troublé se ranimât l’espoir :

Et je me sentais calme, ayant fait mon devoir.

Le sourire revint à ses lèvres glacées,

Mais, sur mon front mûri par d’austères pensées,

Ne reparut jamais la gaîté d’autrefois.

— C’est alors que je vis pour la première fois

Kiva, l’ange béni que le Seigneur sans doute

Pour soutenir mes pas a placé sur ma route !

Ah ! si je vous disais qu’il me faut son amour,

Comme il faut à la fleur la rosée et le jour ;

Que mon bonheur plus grand est fait de son sourire ;

Que les pleurs de ses yeux font ma tristesse pire ;

Que les maux endurés pour elle me sont doux…

Si je vous le disais, me comprendriez-vous ?

Vous, sinistre railleur, dont l’esprit insensible

Fait d’une chose sainte une chose risible ;

Vous, qui reniez Dieu, la vertu, le printemps ;

Vous, dont le cœur aride est mort avant le temps ;

Vous enfin, qui prenez Don Juan comme modèle !

Ah ! je crois l’offenser quand je vous parle d’elle ;

Car votre seul regard souillerait sa beauté ;

Car vous êtes la nuit et Kiva la clarté !

— Je ressentis dans l’âme une douleur amère

Lorsque je dus quitter ma pauvre vieille mère,

Et ma petite sœur, qui souriait encor,

Naïve, en admirant ces lourds ornements d’or (5),

Et Kiva, qui disait à Dieu dans sa prière :

« Écarte de son front la balle meurtrière,

Le fer obéissant ne frappe qu’où tu veux.

Et, s’il ne te plaît pas de le rendre à nos vœux,

Épargne-lui du moins la souffrance inutile,

La mort lente à venir, le poignard qui mutile,

Et l’outrage des Turcs aux sabres recourbés,

Qui ne respectent pas leurs ennemis tombés ! »

— Je partis, rappelant un reste de courage,

Ayant pour compagnons des conscrits de notre âge

Qui, tous, portaient au cœur un même désespoir.

Et tant qu’à l’horizon, je pus apercevoir

Dans les champs de maïs les sillons des charrues,

Les sommets de nos toits avec les nids des grues (6),

L’église supportant la double croix d’airain (7),

La vieille tour, bâtie au temps de Séverin… (8)

J’eus un rayon de jour au sein de ma nuit sombre.

Mais, lorsque tout cela se fut perdu dans l’ombre,

Que l’absence entre nous eut jeté son linceul,

Et que, parmi les rangs, je me sentis bien seul…

De ma propre douleur je perdis conscience,

Et, presque sans regrets comme sans confiance,

Je marchai comme on marche en songe. — Bien souvent,

Pendant la halte, au soir, je reste là rêvant.

J’évite des soldats le bruyant entourage :

Leurs rires me font mal. Ainsi qu’en un mirage,

Il me semble revoir, étendu dans mon coin,

Mon bonheur qui n’est plus, mes anges qui sont loin !

Et parfois, oublieux de l’endroit et de l’heure,

J’ai de vagues espoirs d’existence meilleure ;

L’avenir m’apparaît plus beau que le passé,

J’ébauche des projets… Misérable insensé !

Puis-je rien espérer, puis-je rien entreprendre,

Moi, qu’au premier combat, la mort peut venir prendre,

Moi, qui ne puis compter sur un seul lendemain !

— Je suis, ne riez pas, fier d’être né Roumain,

Et j’aime, Dieu le sait, d’une amour infinie,

Mon malheureux pays, ma douce Roumanie.

Pour la voir libre enfin du joug mahométan,

Pour la voir arrachée au pouvoir du Sultan,

Sans que mon œil se trouble où que mon front pâlisse,

Je pourrais, de ma vie, offrir le sacrifice,

Si je n’avais, hélas ! attachés à mon sort,

Ces trois êtres aimés qui mourraient de ma mort !

— Pour vous parler ici je laisse la prudence. —

Vous nous assurerez, dit-on, l’indépendance

Pour prix de notre sang, le Prince sera Roi !

Mais, quel est le garant de votre bonne foi ?

On sait ce que vous pèse un serment, et peut-être

N’avons-nous combattu que pour changer de maître.

Vos aïeux, comme vous, sont venus en amis,

Mais nous ont-ils donné ce qu’ils nous ont promis ?

Ils disaient que du droit le Czar était l’apôtre,

Que Dieu les envoyait ! Mais, pour croire à la vôtre,

De leur feinte amitié nous nous souvenons trop !

Les chevaux dans les blés élancés au galop ;

Les récoltes en feu, les fermes ruinées ;

Le progrès suspendu pour de longues années ;

Le Cosaque odieux qui pratique le vol,

Et les monceaux de morts, partout, couvrant le sol,

Et pour finir, la faim, la misère et la peste !

Voilà quels sont les dons moscovites ! Au reste,

La chance vous trahit maintenant, et déjà

Des remparts de Widin à l’âpre Dobroudja

Devant le croissant turc la croix grecque recule.

Parmi vos bataillons la discorde circule,

Les officiers sont las, les soldats mécontents,

Et nous aurons l’hiver avant qu’il soit longtemps.

Les vivres sont tombés aux mains des adversaires ;

Faute de nourriture et de soins nécessaires,

La moitié des blessés à peine a survécu !

Mais le Czar à Moscou ne peut rentrer vaincu !

Au-dessus du Kremlin l’orage s’amoncelle ;

Des superbes Gottorp le prestige chancelle,

Votre gloire s’éteint ! Et l’Europe applaudit,

Car l’Europe vous hait, l’Europe vous maudit !

— Avant d’abandonner ce fatal territoire,

Il vous faut remporter un semblant de victoire ;

Il le faut, pour sauver l’honneur de votre nom…

Et vous faites de nous de la chair à canon !

Oui ! ce sont les Roumains qui prennent la redoute ;

Oui ! s’il est quelque endroit dont un général doute,

Quelque poste peu sûr, on y voit les Roumains.

Les premiers à l’assaut, nous ouvrons vos chemins,

Et lorsque la fortune avec rigueur vous traite,

C’est nous qui protégeons encor votre retraite !

Oui ! quand les Osmanlis, plus forts ou plus nombreux,

Ont fait ployer nos rangs, vos Cosaques affreux

Opposent à nos pas fléchissant en arrière

De canons alignés une horrible barrière !

Nous avançons ; le fer, le feu pleuvent sur nous,

Et nous mourons alors, assassinés par vous !

Mais Bucharest s’émeut, Bucharest se soulève ;

Le peuple ne veut pas qu’un tel crime s’achève ;

C’est son sang qu’on répand, c’est sa chair qu’on meurtrit ;

Et la rébellion germe dans son esprit.

Il déteste le Turc, mais vous, il vous abhorre ;

Car vous l’avez trompé, vous le trompez encore ;

Il vient de le comprendre et son courroux est né !

Vous n’avez jamais vu le peuple déchaîné,

Vous ne pouvez savoir ce qu’il brise en sa rage,

À quels sombres excès le porte son courage !

Comme il sera cruel lorsqu’il se vengera !…

Le serf s’enivre et dort… il se réveillera !

Pour redevenir homme, il suffira qu’il pense,

Et de ses longs malheurs, tenant la récompense,

Il foulera du pied les maîtres confondus.

Ah ! que nos maux vous soient au centuple rendus !

Que tout le sang versé, sur vos têtes retombe,

Et que, pour vous, flétrir s’élancent de leur tombe

Les spectres des Roumains qui sont morts à Plevna !

Le boyard, en baillant, alors se retourna

Et d’une voix moqueuse :

— Or çà, mon camarade,

Ma patience est lasse et ton histoire est fade.

Vois ; rien qu’à t’écouter, je sommeille debout,

Et tes prédictions ne sont point de mon goût.

« On assimilerait, dans la Sainte-Russie (9),

La populace vile à l’aristocratie !

Les moujiks aux seigneurs imposeraient leur loi !

Nous serions les égaux de rustres comme toi ! »

— Ah ! si dans mon palais ton Dieu t’avait fait naître,

(Puisque tu crois en Dieu !) si tu pouvais connaître

De mon seul déplaisir les terribles effets…

Tu ne parlerais pas, certe, ainsi que tu fais !

Dans l’azur s’effaçaient les dernières étoiles,

La brise du matin se jouait dans les toiles

Des tentes, blanchissant à l’approche du jour ;

Et soudain retentit un appel de tambour.

À retourner au camp tous deux se préparèrent

Et, l’éclair de la haine aux yeux, se séparèrent.

(1) Serviteurs en Russie.

(2) En Roumanie, comme en Grèce, les berceaux des enfants du peuple sont ordinairement faits d’un tronc d’arbre évidé.

(3) Les couvents romains possèdent presque tous des terres assez étendues que les moines cultivent en partie eux-mêmes, ou qu’ils louent à ferme aux paysans.

(4) L’Igoumène est le supérieur d’un monastère du rite grec-orthodoxe, lequel est pratique par la majorité de la population roumaine.

(5) On sait que l’uniforme du moindre officier moldo-valaque est, pour ainsi dire, couvert d’or.

(6) En Roumanie, les cigognes et les grues font leurs nids aux toits des maisons ; le peuple prétend que leur présence préserve de l’incendie les habitations où elles se retirent.

(7) La croix grecque est doublement barrée.

(8) Cette tour, construite sous Septime-Sévère, subsiste encore à Turnul-Severinului ; elle a donné son nom au village même.

(9) C’est ainsi que les Russes appellent leur patrie : Agia-Rossia.

II

Tandis que la Néva traîne ses flots sans bruit,

Au palais Vasilief on danse cette nuit.

Les vitraux éclairés des fenêtres sans nombre

Se découpent en feu dans la muraille sombre,

Et les échos du bal arrivent affaiblis

Aux passants attardés, aux moujiks avilis

Que l’on voit étendus, ivres-morts, dans la neige.

Serge-Alexandrovitch que l’Empereur protège,

Serge, qui l’an dernier partit de Stavropol

Pour détruire l’Islam et soumettre Istambol (1),

Est enfin revenu dans son vaste domaine.

On célèbre l’instant heureux qui le ramène ;

Les plus nobles seigneurs, les plus anciens boyards

Vont quêtant son sourire et cherchant ses regards,

Et pour mieux déguiser leur dépit, leur envie,

Prodiguent lâchement la louange asservie.

Les dames de haut rang, qui l’acclament en chœur,

Pressent leurs pas légers sur les pas du vainqueur ;

Plus que leurs diamants leur œil pâle étincelle.

Mais, sans que sur ses traits le plaisir se décèle,

Sans qu’il paraisse ému d’un si brillant accueil,

La démarche insolente et le front lourd d’orgueil,

Dans la foule empressée, Alexandrovitch passe

Et sur son uniforme étale avec audace

Les ordres de Saint-George et de Saint-Vladimir !

Quel mémorable exploit les lui fit obtenir,

Quelle noble action ? Nul ne le sait. Qu’importe !

Qu’il en soit digne ou non, c’est assez qu’il les porte ;

Le Czar l’ordonne ainsi – ce qu’il fait est bien fait. –

Les boyards ont tremblé ; mais Serge est satisfait ;

Sous leurs masques riants il devine la rage,

Et pour chaque bassesse il leur rend un outrage.

De ses vaines splendeurs lui-même s’enivrant,

Il marche dans sa gloire, il triomphe, il est grand !

Et là-bas, c’est la plaine à l’immense étendue…

Au loin sur l’horizon l’ombre s’est épandue.

Une plainte étouffée, un long gémissement

Lugubre retentit et trouble par moment

Le silence des nuits qui descend sur l’arène.

Les cieux sont constellés et la lune sereine,

Caressant tristement le front blêmi des morts,

Tisse de ses rayons un suaire à leurs corps.

— Car le choc fut terrible et la mêlée affreuse,

Le sang coulait à flots sur la route poudreuse ;

Les bombes, s’élançant des bouches des mortiers,

Fauchaient en un instant des régiments entiers.

Musulmans et chrétiens s’étreignaient avec rage ;

Rien ne pouvait lasser leur sublime courage ;

Exténués, mourants, ils combattaient encor ;

Dans leurs âmes la haine avait pris son essor

Et seule soutenait leurs forces ébranlées,

Tandis que, par-dessus leurs têtes mutilées,

Ils entendaient frémir les ailes du vautour.

– Et cela fut atroce et dura tout un jour ! –

Certe, on a pu savoir, quand la lutte acharnée

Au coucher du soleil fut enfin terminée,

Lequel était vainqueur, du Turc ou du Chrétien ;

Mais on ne saura pas, mais nul historien,

Sans mentir à l’histoire impartiale et grave,

Ne pourra proclamer lequel fut le plus brave.

Et voilà qu’Osmanlis, Moscovites, Roumains,

Dont le sang généreux a trempé les chemins,

Ennemis qu’on a vus transportés de colère,

Sont ici maintenant, dérision amère !

Côte à côte couchés, sans haine ou désaccord,

Dans la fraternité paisible de la mort !

— La Renommée ira par le monde répandre

Le nom d’Abdul-Hamid et le nom d’Alexandre,

Automates vivants, sur un vain trône assis.

Elle dira leur gloire aux peuples indécis ;

Combien ils furent grands, superbes, magnanimes ;

Elle dira combien ils étaient unanimes

À verser leurs bienfaits aux tristes nations !…

Et vingt siècles plus tard les générations,

Du Czar et du Sultan se souviendront encore.

Elles s’en souviendront ! hélas ! et l’on ignore

Le dévoûment obscur des héros inconnus

Dont les noms jusqu’à nous ne sont point parvenus,

Qui dorment oubliés, sans honneurs, dans la plaine.

Leurs yeux ne reverront ni la terre roumaine,

Ni Smyrne, ni Moscou, ni les rives du Kour ;

On ne fêtera pas leur glorieux retour ;

Leurs mères vont rester longtemps à les attendre ;

Fantômes exilés, ils ne pourront entendre

De ceux qui les aimaient les cris désespérés ;

Et leurs restes épars, aux vils corbeaux livrés,

N’auront plus désormais sous l’atmosphère grise

Que les larmes du ciel, les baisers de la brise.

Hélas ! et parmi ceux que la mort enleva

Gît le fils de la veuve et l’amant de Kiva !

(1) Istambol est le nom turc de Constantinople. Il est plus correct que Stamboul. Cette dénomination n’est que la corruption des mots grecs : Εἰς τὴν πόλιν.

III

S’il n’est plus de justice en ce monde où nous sommes,

N’en est-il plus là-haut ? Ainsi, de ces deux hommes,

L’un fut vil et méchant, infâme et criminel ;

Ses moindres actions insultaient l’Éternel…

L’Éternel l’épargna dans sa grâce suprême !

Monstre nuisible à tous, inutile à lui-même,

On le verra, suivant son chemin aplani,

Traîner plus fièrement son orgueil impuni,

Réveiller sans pitié la douleur assoupie,

Et plus haut vers le ciel dresser sa tête impie.

— L’autre était humble et bon ; et quoique ayant veillé,

Et quoique ayant souffert, il n’avait point souillé

Son âme qui gardait la candeur enfantine.

Un noble cœur battait dans sa mâle poitrine ;

Il croyait, il aimait, on l’aimait… et c’est lui

Sur qui le bras de Dieu s’alourdit aujourd’hui !

C’est une étrange loi qui pèse sur le monde !

Et nul ne sondera la sagesse profonde

Des célestes arrêts que les hommes, hélas !

Subissent effrayés, ne les comprenant pas.

Il faut qu’à nos plaisirs, tristes fils de la terre,

S’unisse incessamment quelque infortune austère.

La même main, qui mit la ronce entre les fleurs,

Mêle la larme au rire et la joie aux douleurs.

Comme la nuit au jour, le mal au bien s’enchaîne,

Et du crime de l’un, l’autre porte la peine.

C’est le décret fatal contre nous prononcé,

Et tel qui se plaindrait serait un insensé,

Certes. Mais quand on voit, ainsi qu’une ombre immense,

Passer sur tous les fronts un souffle de démence ;

Quand la guerre homicide enveloppe à la fois

Dans le bruit du canon toutes les autres voix ;

Lorsqu’on verse le sang comme on verserait l’onde ;

Que la parole humaine en sophismes abonde,

Que l’honneur est banni ; que des relations

Des rois, czars ou sultans, avec les nations,

L’antique loyauté disparaît tout entière ;

Quand l’idée est soumise à l’aveugle matière ;

Quand la force brutale a remplacé le droit ;

Quand le vice grandit, quand la vertu décroît ;

Lorsque l’homme, sur qui flottent les maux sans nombre,

Devient, de jour en jour, plus mauvais et plus sombre

Et qu’il est las, voyant son but et son espoir

Qui reculent sans cesse à l’horizon plus noir !…

Quand la réalité, comme une onde mouvante,

Dès qu’on veut la saisir, s’écroule décevante…

Le poète rêveur, dont les accents perdus

En ce siècle d’airain ne sont plus entendus,

Contemple, quand sa Muse aux hommes le ramène,

Le sinistre progrès que fait la race humaine ;

Son esprit étonné, qui s’emplit de terreur,

Demande à l’univers : Où donc est le Seigneur ?…

Marie Nizet, Pierre le Grand à Iassi, Paris, Auguste Ghio, 1878. Gallica • KBR (avec la signature de l’autrice !)

Pierre le Grand à Iassi

Si cu cel Vrancean, mèri, se vorbirà !

(Et dame ! avec celui de Vrantcha ils s’entendirent.)

Vasili Alexandri, Ballades et Chants populaires de la Roumanie.

À la mémoire de Caroline Gravière (Mme Ch. Ruelens)

I

C’était un beau spectacle, un spectacle joyeux

Que la ville d’Iassi montrait à tous les yeux (1)

Un jour du mois de juin en l’an mil sept cent onze.

Un esprit palpitait dans les cloches de bronze ;

Elles n’avaient jamais sonné de meilleur cœur

Quand Étienne le Grand s’en revenait vainqueur (2).

Les églises ouvraient au large leurs portiques ;

On entendait le son nasillard des cantiques

Éperdûment chantés par de vieux popes grecs.

Les cigognes aux tours faisaient claquer leurs becs.

Seule, à l’écart dressant sa haute silhouette,

La cathédrale était solitaire et muette.

Son dôme paraissait un front plein de soucis.

Triste, elle regardait par ses vitraux noircis.

Qui sait ? Elle songeait. Au fondateur peut-être,

À Basile le Loup, un grand prince, un bon maître

Qui mourut de misère à Stamboul. En tout cas

Elle désapprouvait cet étrange fracas

Qu’on faisait autour d’elle. Énigmatique et sombre,

Sur toute cette joie elle jetait une ombre.

Et pourtant Lippovans (3), Cigains estropiés (4)

Traînant encore un bout de chaîne autour des pieds ;

Moldaves qui, malgré le poids des servitudes,

Gardent ce regard fier, ces nobles attitudes

Qui les font reconnaître entre tous, Juifs affreux,

Tout ce peuple dansait, buvait, semblait heureux.

Mais l’allégresse était si rare en la province

Que l’on se demandait si, par hasard, le prince

Avait ordonné d’être ou de paraître ainsi,

Et pourquoi tous ces chants et ces rires ? — Voici :

Brancovan Constantin et Cantimir Démètre (5)

Sont tous deux las d’avoir le Padisha pour maître,

Lequel devient de jour en jour plus exigeant.

Il lui faut de l’argent et toujours de l’argent.

Le tribut est payé comptant au fils des astres ;

Vient le vizir qui veut pour lui cent mille piastres ;

Et puis c’est le pacha, puis ce sera l’émir,

Le capidji-bachi… Que sais-je ! et Cantimir

A pensé qu’on devait à cela mettre un terme.

Oui, mais il lui faudrait l’appui d’une main ferme,

Une main d’empereur ou de roi frappant fort.

Or, Cantimir songeait au Czar Pierre d’abord,

Bon voisin qui serait ennemi redoutable.

Le Czar est franc buveur, gai compagnon de table,

De plus, il a vaincu Charles à Pultava.

Un beau matin d’été l’hospodar se leva,

Assembla ses boyards – qu’il refusa d’entendre, –

Puis écrivit au czar : « Venez, sans plus attendre ! »

Et, comme il n’aurait pu vouloir mieux que ceci,

Pierre fait aujourd’hui son entrée à Jassi.

De là fêtes et chants.

Ah ! vieille métropole,

Savais-tu l’avenir sous ta vaste coupole,

Et tremblais-tu là-haut comme on dansait en bas

De voir le premier czar faire le premier pas

Sur la terre moldave ? — Ô mystère des choses !

Dans les pierres soudain des âmes sont écloses ;

L’esprit se fait matière et la matière esprit,

Et le monument pleure alors que l’homme rit (6).

Le peuple est un enfant qu’on trompe et qu’on amuse,

Sa conscience honnête au soupçon se refuse ;

Comme il ne ment jamais il ne peut concevoir

Qu’on mente, et, tout puissant, ignore son pouvoir.

Le bruit et le clinquant font son bonheur suprême ;

Il est fou dans sa joie, il aime quand on l’aime ;

Hors un peu de bien-être, il ne demande rien ;

Il est plus patient, plus dévoué qu’un chien…

Et moi, je dis qu’il faut, pour qu’un peuple se fâche,

Que le prince ait été bien cruel et bien lâche.

Or, Cantimir ayant aux boyards déclaré

Qu’ils eussent à montrer au czar, bon gré mal gré,

Une mine riante et toute gracieuse ;

Que, l’amitié du czar étant fort précieuse,

Les grands airs n’étaient pas de saison ; qu’il faudrait

Approuver en tout point ce que le czar dirait…

Les boyards furieux avaient fait la grimace,

Sentant qu’on rabaissait en eux toute leur race.

Cantimir n’en vit rien : il leur tournait le dos.

Marchant vers la fenêtre, il tira les rideaux,

Et, s’adressant au peuple assemblé sur la place,

Dit ces mots d’un ton bref : — « Manants et populace,

Le pays, dès ce jour, change de suzerain.

J’ai daigné vous choisir le czar pour souverain ;

Sachez dorénavant que je n’en veux pas d’autre.

Telle est ma volonté – qui doit être la vôtre –

Sur ce, vivez en paix et qu’on soit tous contents. »

C’est ainsi qu’on parlait au peuple dans ce temps.

(1) On écrit indifféremment Jassi ou Iassi ; cette dernière forme est la meilleure se rapprochant davantage du nom roumain qu’on prononce Iachi.

(2) Étienne le Grand, prince de Moldavie, combattit pendant quarante ans les Tartares, les Russes, les Polonais, les Turcs et les Hongrois ; il remporta quarante victoires en commémoration desquelles il fit bâtir quarante églises.

(3) Secte religieuse russe. Les Lippovans ou Philippovans habitent Iassi où ils exercent le métier de cocher ; ils tirent leur nom de leur profession.

(4) Les Cigains sont les bohémiens de la Roumanie ; ils formaient, avec les juifs polonais, les deux tiers de la population d’Iassi.

(5) L’historien Démétrius Cantimir régnait alors en Moldavie. Brancovano occupait le trône de Valachie ; ses ennemis fabriquèrent de fausses preuves à l’aide desquelles ils convainquirent le malheureux hospodar de trahison envers la Porte ; ses biens furent confisqués, il fut lui-même destitué (mazil), amené à Constantinople et assassiné avec ses trois fils. Ce triste événement forme le sujet d’une ballade populaire en Roumanie.

(6) Lors de l’entrée de Pierre le Grand dans la capitale moldave, les cloches de toutes les églises furent mises en branle ; seules celles de l’église des Trois-Saints (la cathédrale) ne se firent pas entendre. La légende dit que les sonneurs eurent beau se pendre à la corde : les cloches ne prétendirent rendre aucun son. Cela fut considéré comme de très-mauvais augure.

II

Le czar avait passé la nuit dans une grange,

À Beltz. Il amenait, par un caprice étrange,

Une suite innombrable, à l’aspect imprévu.

La chaleur était grande. On n’avait jamais vu

Défiler par la ville un semblable cortège.

Les Cosaques du Don et ceux de Voronèje,

Libres encore hier, esclaves aujourd’hui,

Arrivaient les premiers : leur tristesse avait fui,

Ils ne paraissaient pas regretter trop l’Ukraine.

Des Russes d’Arkanghel chaussés de peaux de renne,

À la face idiote, aux yeux à peine ouverts,

Les uns marchant tout droit, les autres de travers ;

Des hetmans, brandissant une arme singulière,

Farouches et pressant les traînards par derrière ;

Des Tatars qui s’étaient gravement affublés

De bonnets suédois à Pultava volés ;

Des seigneurs, imposants bien moins que ridicules,

Plongés dans la fourrure au temps des canicules,

Se succédaient. Un peu moins laids, on les eût pris

Pour des Cigains montés sur des chevaux de prix.

Races du Sud, du Nord, l’une à l’autre mêlée,

Géants, nains, jeunes, vieux, foule bariolée

De hauts seigneurs titrés et d’inconnus sans noms,

C’était toute une armée enfin – moins les canons. –

Ensuite on remarquait les boyards indigènes

Ayant dolmans de soie ornés de point de Gènes,

Et bottes de cuir mou recouvertes d’or fin.

Les plus jeunes avaient des airs de spadassin,

Et les plus vieux portaient barbe de patriarche.

Puis, avec Cantimir, le czar fermait la marche.

Le renard avec l’ours, la ruse et le pouvoir.

Ils marchaient sur la loi, piétinaient le devoir ;

L’un agissait par fougue et l’autre par tactique ;

L’un était grand soldat, l’autre grand politique ;

Pierre avait les dehors d’un Tartare assez laid ;

Cantimir était prince et savant ; il parlait

Le turc comme un émir, le latin comme un prêtre.

Le premier fut un monstre et le second un traître.

III

Le czar a, sans tarder, reçu chaque seigneur,

Et, prodiguant à tous force marques d’honneur,

Il a dit : — Je vous tiens en estime fort haute. —

Les boyards stupéfaits ont pensé que leur hôte

Était bien le meilleur des maîtres. Aussitôt,

Charmés, ils ont quitté leur morgue de tantôt.

— C’est un ami, dit l’un. — C’est un Roumain, dit l’autre (1).

— Cantimir a raison. — Messieurs, sa cause est nôtre.

— Mais il n’a point parlé d’affaires jusqu’ici…

— Ce sera pour demain. — Et l’unique souci

Qui les tourmente encore à cette heure terrible

Est de prendre une part, – la plus large possible, –

Et de goûter les vins un peu mieux qu’à demi,

Au festin que le prince offre au czar, son ami.

La lumière, le bruit, l’or emplissent la salle.

Avides, entourant la table colossale,

Cosaques et Roumains apaisent tour à tour

Et leur soif de soudard et leur faim de vautour.

Toute leur âme est là, dans leurs yeux, dans leur bouche.

Les Russes, se livrant à leur gaîté farouche,

Disent que les palais valent bien les isbas (2),

Et s’étonnent tout haut que l’on puisse ici-bas

Boire de si bon rack et dans de si beau cuivre !

On doute : est-ce le vin ou l’or qui les enivre ?

Ils voudraient toucher tout, – peut-être emporter tout –

Les boyards, surmontant bravement leur dégoût,

Fraternisent avec ces gens abominables.

Et ce sont des éclats de rire interminables ;

Des chants vociférés en l’honneur du repas ;

Et tout ce monde vit, sent et ne pense pas.

À la foule parfois souriant par mégarde,

Démètre Cantimir songe et Pierre regarde.

Calmes dans ce tumulte, ils sentent tous les deux

Qu’ils sont maîtres de tous, étant seuls maîtres d’eux.

Et leur rêve est profond et noir comme leur âme.

Oh ! qui, dans leur cerveau, pourrait lire le drame

Qu’ils méditent, vengeur, se lèverait soudain !…

Mais qu’importe aux boyards ce qui n’est pas le vin ;

Que leur font maintenant devoir, honneur, patrie ;

Et cette conscience importune qui crie,

Qu’elle se taise ! Hier, ils croyaient à cela,

Mais, cette nuit, leur but et leur dieu, le voilà !

C’est le plaisir infâme, à l’allure sinistre ;

Le crime est son parent, la honte est son ministre ;

Et portant de la cendre et des fleurs dans ses bras,

« Ris aujourd’hui, dit-il, demain tu pleureras ! »

Déjà sous l’être humain se révèle la brute,

Car les sens ont vaincu la raison dans la lutte ;

Les instincts les plus vils réveillés à la fois

Font le palais semblable à ces antres des bois

D’où l’on entend sortir le cri des bêtes fauves.

Ce tas de jeunes gens, de vieux à têtes chauves,

Terrassés par l’ivresse et perdant le respect

D’eux-mêmes, offrent à l’œil un repoussant aspect.

Leur abjecte folie atteint son paroxysme,

Ils semblent des démons hurlant sous l’exorcisme,

Sur des dalles, les uns gisent morts à moitié,

Les autres, enjambant les mourants, sans pitié

Précipitent encor l’horrible bacchanale…

Lorsque soudain, brisant cette ronde infernale,

L’immobile Stupeur entre et dit : C’est assez !

Pose sa main de plomb sur tous ces fronts lassés,

Et, faisant un linceul de la nappe rougie,

Les endort du sommeil bestial de l’orgie.

Et, leur couronne au front, sur les débris de tout,

Le prince et l’empereur sont seuls restés debout.

Ô spectres des aïeux, couchés dans votre gloire,

Héros, si, devant vous rouvrant la tombe noire,

La volonté de Dieu vous ramenait ici,

En face de ceux-là qui dorment, de ceux-ci

Qui veillent, sûrement vous ne pourriez pas dire

Lesquels, étant plus vils, il faut le plus maudire !

À l’œuvre, criminels ! Le silence profond

Est seulement troublé du murmure que font

Les respirations bruyantes de ces êtres

Que vous avez faits tels qu’ils sont ; à l’œuvre, maîtres !

Forgez le crime ! allez, vous êtes seuls. — Non pas.

Vingt Cosaques encor sont là qui parlent bas

Et du doigt désignant par terre quelque chose

Ils se consultent : l’un voudrait, et l’autre n’ose.

Que faire ? — S’ils allaient se réveiller, dit l’un ? —

— Le rack est fort, dit l’autre. — Et c’est profit commun.

Cela doit les gêner. — Et, glissant sous la table,

Ils tâtent. Qu’est-ce donc qu’ils font d’épouvantable ?

Ils tirent… Eh quoi donc ?… Les bottes des boyards

Qui depuis le matin fascinaient leurs regards !

Elles étaient vraiment dignes d’être admirées

Ces bottes : cuir doré sur semelles dorées !

Les Cosaques, joyeux comme de vrais enfants,

Emportant leur larcin, s’éloignaient triomphants,

Quand Pierre, se tordant de rire en sa cuirasse,

Dit : — C’est bien, mes amis : je reconnais ma race (3) ! —

— Tes sujets sont adroits, czar, siffla Cantimir ;

Aussi bien mes boyards ont-ils tort de dormir.

Passe encor s’ils n’avaient à perdre que les bottes !

Mais laissons tes filous, laissons mes patriotes :

Causons.

Voici comment un vieil in-folio

Du temps a rapporté leur terrible duo.

(1) Quand un Moldo-Valaque veut exprimer son admiration pour un homme : « Quel Roumain, dit-il, quel fils de Roumain ! »

(2) Les isbas sont les cabanes des paysans russes.

(3) Ce fait, si invraisemblable, est rigoureusement historique.

IV

— Que penses-tu d’Iassi ?

C’est une belle ville,

On y reçoit les czars de façon fort civile.

— Tu savais mon dessein quand je t’y fis venir ?

— Certes, dit l’empereur, si j’ai bon souvenir,

Il faut briser Achmet comme on a brisé Charles.

C’est dit ! Moi qui combats, je viens à toi qui parles,

(Tu parles bien) et nous fondons tous deux sur Mahomet,

Et l’on ne saura plus ce que c’était qu’Achmet.

Moi, je suis Protecteur ; toi, prince héréditaire (1).

Et si ceux qui sont là ne veulent pas se taire…

Mugit Pierre en heurtant un des dormeurs au front,

— Laisse, fit Cantimir, demain ils se vendront.

— S’ils n’obéissent point, hurla le czar féroce,

Ils recevront chacun quarante coups de crosse,

Puis je les enverrai rejoindre les Strélitz !

Aussitôt formulés, je les veux accomplis,

Les ordres que je donne. Eh ! Cantimir Démètre,

Bien qu’il soit ton ami, l’empereur est leur maître ;

Il tient serfs et boyards sous ses pieds, et, tu sais,

Il est grand l’empereur !

— Il ne l’est pas assez !

Certe, il est beau de vaincre et de ne pas comprendre

Que l’on puisse faillir ; certe, il est beau de prendre

Des peuples, des pays, et de marcher dessus,

Et de réaliser tous les rêves conçus.

Mais tu posséderais la Suède et l’Épire,

Ô czar, que tu n’aurais pas encore un empire !

Pierre sur l’hospodar fixa ses yeux de lynx.

— Mon beau savant, dit-il, tu parles comme un sphinx.

Je sais que tu te plais aux subtiles tirades,

Mais je n’ai jamais pu deviner les charades :

C’est un défaut. —

Démètre eut un sourire amer.

On eût dit qu’il allait mentir ; il avait l’air

De l’insecte hideux qui va tendre ses toiles.

— Ne raille pas, dit-il. Des pierres et des voiles,

Des forts et des vaisseaux, des canons et du bruit,

Des soldats ; ce qui tue avec ce qui détruit :

Voilà tout Romanoff. Il est fort dans la guerre

Et faible dans la paix. Il ne s’occupe guère

De l’ordre intérieur, du commerce, des arts ;

Il gouverne un troupeau, s’entoure de hussards,

Méprise la science, et, parce qu’on le nomme

Pierre le Grand, voilà qu’il se croit un grand homme.

S’il trompe un allié, c’est presque par erreur ;

Il n’est que général et se dit empereur ;

Et toutes ses grandeurs s’en iront en fumée,

Parce qu’il n’a souci que de sa renommée,

Parce qu’il ne sait pas faire une bonne loi,

Et qu’il lui manque un homme.

— Et cet homme ?…

— C’est moi !

Moi ! Tu n’as que la force et j’ai l’intelligence.

Toi, tu sers ton orgueil ; moi, je sers ma vengeance ;

Et nous nous appelons, dans la création,

Toi, Barbarie et moi, Civilisation.

Nous inspirons l’horreur, à défaut de l’estime ;

Nous portons fièrement la majesté du crime.

L’Orient, l’Occident appelle notre joug.

Comme tu ne fais pas un sceptre d’un tchibouk,

Que mon âme et mon cœur sont des puits insondables ;

L’un sur l’autre appuyés, nous serions formidables.

Sans toi, je suis toujours le sombre historien (2),

Je reste Cantimir ; mais, sans moi, tu n’es rien

Que le premier soldat d’une armée en déroute.

Qui donc détournera les pierres de ta route ?

Quand tu seras en guerre avec les potentats,

Quel est celui qui doit veiller sur tes états ?

Est-ce Alexis ton fils ? Tu sais combien il t’aime !

À ce nom détesté redevenant lui-même

Le czar, d’un coup de poing, brisa deux coupes d’or,

Se leva, se rassit et se tut.

— Mon trésor

Court grand risque, et tu vas détruire la vaisselle

Qui me vint de Stamboul, parcelle par parcelle.

Nos sujets pourraient bien se réveiller trop tôt,

Si tu fais tant de bruit. Que disais-je tantôt ? —

Poursuivit Cantimir, qui savourait la joie

D’enfoncer largement ses ongles dans sa proie.

— Je disais qu’un seul homme est plus grand qu’Attila,

C’est un moine soldat appelé Loyola ;

Je disais que le maître actuel de l’empire

Est mauvais et cruel – et qu’il le faudrait pire !

Écoute, Romanoff, je n’ai pas oublié

Qu’enfant, dans mon orgueil je fus humilié,

Et qu’homme j’ai servi de jouet à la Porte (3).

Je me suis tu longtemps. Maintenant je t’apporte

Ma colère qui veut se tremper dans le sang.

Entre les plus puissants fais-moi le plus puissant ;

Oh ! donne-moi ma part de ce qui t’environne ;

Mets ton sceptre en mes mains, mon front sous ta couronne

Et ton peuple à mes pieds, et place-moi si haut

Qu’il faille, pour me voir, monter sur l’échafaud ;

Et fais-moi proclamer grand-duc de Moscovie,

Afin qu’on me haïsse, afin que l’on m’envie.

Moi, je te montrerai comme on fait les traités,

Nous entendrons crouler les vieilles royautés,

Et tu verras des rois pris dans leurs propres pièges,

Et nous serons si grands entrepreneurs de sièges,

Si terribles avec ma plume et ton canon

Qu’on n’osera dire « oui ! » quand nous aurons dit « non ! ».

Nous ferons de l’Europe, esclave et tributaire,

Une vaste Russie, et de toute la terre

Tu seras le premier, je serai le second.

Acceptes-tu ?

Le jour bleuissait le plafond.

Pierre dit : Ce n’est pas une mauvaise affaire.

Tu feras… Entre nous, donner vaut mieux que faire.

Si je te reconnais mon unique héritier,

Si je te lègue, avec mon pouvoir tout entier,

Aux dépens d’Alexis, la pourpre souveraine,

Si, moi vivant encor, je te cède l’Ukraine

Avec le droit de vie et de mort sur tes gens,

Si je t’offre, pour prix d’avis intelligents,

La croix de Saint-André, plus l’écu de sinople (5),

Que me donneras-tu ? Parle.

— CONSTANTINOPLE !

(1) L’article 4 du traité intervenu entre Pierre le Grand et Cantimir dit ceci : « Le prince et ses successeurs jouiront à perpétuité de l’hérédité de la Moldavie sous les auspices du czar. » L’article 5 dit en outre que : « Nulle autre maison ne sera admise à la jouissance de la principauté de Moldavie jusqu’à ce que celle des Cantimir soit éteinte. »

(2) Cantimir a laissé des ouvrages très estimés. Les plus remarquables sont : une Histoire de l’empire ottoman, en latin ; et des Chroniques moldaves, en roumain : ces dernières sont restées manuscrites jusqu’en 1830.

(3) Démètre Cantimir se flattait de succéder à son père Constantin selon la promesse faite à ce dernier par le grand vizir ; mais il se vit supplanté par Constantin Duca qui prodigua l’argent à Constantinople ; et même après qu’elle eut été réparée, il consacra tous ses instants à venger cette insulte.

(5) Tous ces détails sont empruntés à l’histoire. Du reste, Pierre n’obligea pas un ingrat. En effet, on peut dire, sans crainte d’exagérer, que Cantimir a créé l’empire de Russie et qu’il a ouvert aux czars le chemin de Constantinople.

—, România (Chants de la Roumanie), Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • DONum (avec la signature de l’autrice !) • Google Books

Table des matières

Introduction

I. À la Roumanie

II. Appel aux peuples de l’Europe (mars 1877)

III. Le vent qui vient de Moscovie

IV. Au camp

V. Portrait

VI. À Ioan Héliade Radulesco

VII. À la Dimbovitza

VIII. Georges Maghiero

IX. Exil

X. Chant de guerre des Roumains de Transylvanie (1848)

XI. Manoli et Maritza

XII. Ianco, Roi des Montagnes

XIII. Bucuresci

XIV. Aux filles d’Héliade

XV. L’Hospodar

XVI. Le Phanariote

XVII. Moscou et Bucharest

XVIII. Chair à canon (11 septembre 1877)

XIX. Aux Grandes Duchesses de Russie

XX. La mère d’Étienne le Grand

XXI. Moldo-Valaques et Roumains

XXII. Mikalaki

XXIII. Le Dorobantz

XXIV. Ce que dit l’Oltoù

XXV. Anathème

XXVI. Au Danube

XXVII. Pierre le Grand à Iassi

Introduction

Nous traversons une époque de troubles et de remaniements. La face de l’Europe se renouvelle ; de toutes parts, on fait et on défait des empires. Les chanceliers travaillent à l’accomplissement de leur œuvre, et la splendeur des grands États s’édifie sur les ruines des petits peuples. Ceux-ci ne devraient-ils pas, à leur tour, former une Sainte-Alliance des faibles et se défendre mutuellement, non par les armes, mais par la parole et par la plume de leurs nationaux ?

Droits méconnus, engagements violés, compensations dérisoires : voilà ce que nous offre l’histoire de l’année actuelle qui vient de ratifier, par le traité de Berlin, la trahison la plus insigne, le marché le plus honteux que ce siècle ait à enregistrer dans ses annales : nous parlons de la rétrocession de la Bessarabie.

Le moment nous semble venu de fixer l’attention de tous les gens de cœur sur cette malheureuse

Roumanie qui a tant de titres à nos sympathies et à laquelle il ne manque que le repos et une administration plus sage pour qu’elle puisse tenir dignement son rang à côté de la Suisse et de la Belgique.

Belge, nous nous faisons un devoir de soutenir la cause de ces Roumains dont l’histoire, trop ignorée, présente tant de points de similitude avec la nôtre, et qui, des bords du Danube, aiment à donner le nom de frères aux Wallons.

La poésie nous a paru être la voix qu’on écoute le plus volontiers, celle qui parvient le plus vite à éclairer l’esprit, parce qu’elle s’adresse au cœur. Si les quelques pièces contenues dans ce volume peuvent obtenir le bienveillant assentiment du public roumain, tout en éveillant l’intérêt des lecteurs de toutes nationalités, nous croirons notre but atteint et nos efforts suffisamment récompensés.

I

À la Roumanie

Ô douce Roumanie, ô pays de mes rêves

Qui sembles à l’endroit du monde où tu te lèves

Un songe oriental doré par le couchant,

Sur qui la poésie est à torrents versée,

Permets, en attendant ma dernière pensée,

Que je t’offre mon premier chant !

Ce n’est point en des jours de triomphe et de fête

Qu’éclatent librement les accents du poëte.

La douleur à sa voix semble mieux convenir.

Son plus beau vers se doit au malheur le plus sombre.

C’est ainsi que mon âme, en cette époque d’ombre,

Te rêvait un autre avenir.

De ton astre éclipsé je ranimais le lustre ;

Je te refaisais grande et libre, autant qu’illustre,

Par la pensée et l’art, ou bien par le canon.

Mais le réel détruit l’idéal illusoire,

Et je suis une enfant qui veut, pour toute gloire,

Attacher son nom à ton nom.

Et je n’ai que ma voix, hélas ! pour te défendre.

Bien peu l’écouteront de ceux qui vont l’entendre.

De tes vils détracteurs j’accepte les défis.

Seule, j’ai remonté le cours de ton histoire,

Et ne gardé-je pas au fond de ma mémoire

La langue que parlent tes fils ?

Je ne sais pas flatter ceux qu’on nomme les maîtres.

Qu’ils soient princes ou tzars, je méprise les traîtres ;

Je chante la victime et flétris les bourreaux ;

Pour tous les opprimés j’ai quelque plainte amie ;

Et mon vers, qui replonge au gouffre l’infamie,

Dispute à l’oubli les héros.

Parfois, des jours présents je recule les bornes,

Et je vais contemplant ces immensités mornes :

Le passé disparu, l’avenir hasardeux ;

Puis, je célèbre ceux que tes fastes inspirent,

Et le seul but auquel tous mes efforts aspirent

Est une place au milieu d’eux.

Car je ne te suis point tout à fait étrangère.

Après de longs combats, quelque paix passagère

Mêlait le sang gaulois à celui des vainqueurs,

Et mon pays wallon a ses rudes Ardennes

Qui, comme tes Krapacks et tes forêts, sont pleines

De loups fauves, de nobles cœurs.

Si jamais à mon nom se lève cette foule

Qui fait dieu le mortel qu’elle prend dans sa houle,

Et crée, en moins d’un jour, une immortalité,

Je veux, pour que sur toi la gloire en rejaillisse,

Qu’on dise : Sa devise, en entrant dans la lice,

Fut Roumanie et Liberté !

1/13 mai 1878.

II

Appel aux peuples de l’Europe

(mars 1877)

I

Le chacal moscovite est sorti du repaire.

Le Tzar, qui des Slavons se proclame le père,

Se sent par Dieu même appelé !

Sur les chrétiens souffrants sa pitié va descendre ;

Il s’arme de la croix, il accourt les défendre !…

Hélas ! les chrétiens ont tremblé ! (1)

Il arrive du fond de la steppe enflammée,